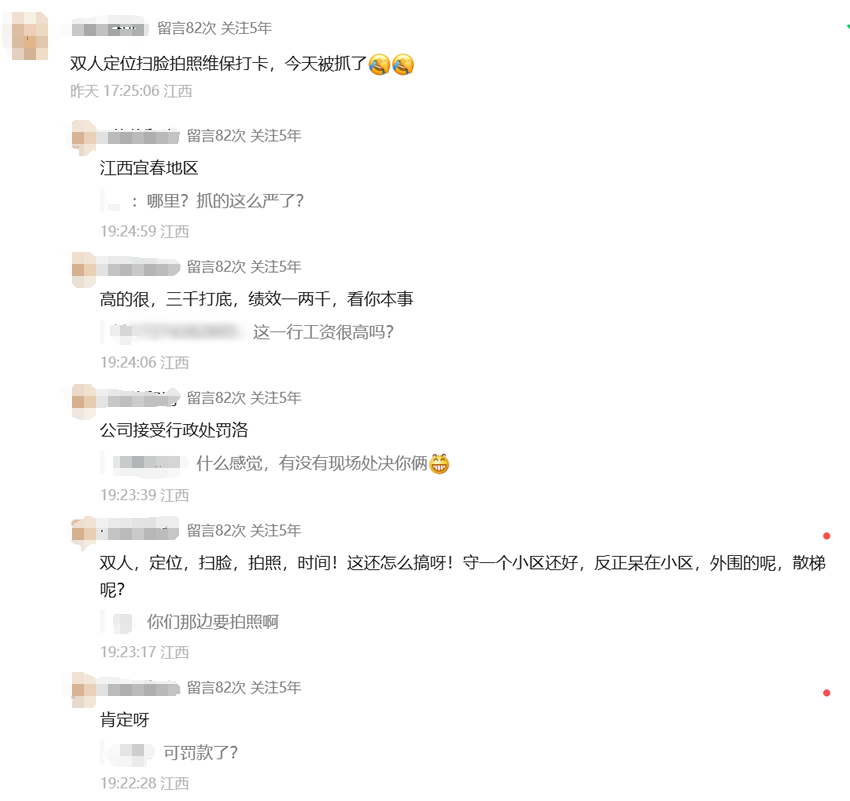

维保拍照定位扫脸打卡弄虚作假,被抓了!

随着人脸识别、现场定位等技术手段的全面推行,电梯维保工作正变得愈发“标准化”。然而,这些看似严谨的监管措施,却让一线维保工人苦不堪言,甚至导致大量从业者选择离职。

按规定,维保工作需双人到场,现场定位、扫码、拍照,单台电梯维保时间不得低于30分钟,十层以上建筑需延长至40分钟,半月保则需耗时50分钟。机房、轿顶、底坑等关键位置的照片缺一不可,中途如有事离开还需暂停维保,待返回后重新计时。这些要求的初衷是确保维保质量,保障电梯安全运行,但现实却让这些规定变得难以落地。

“一台电梯,光是人脸识别、扫码、拍照,三十分钟就过去了,哪还有时间真正维保?”这句抱怨道出了维保工人的困境。当前行业普遍存在“超负荷”现象:一名维保工人负责50台、80台甚至100台电梯的情况屡见不鲜。在如此高强度的工作量下,维保工人根本无暇完成规定动作,最终只能被迫弄虚作假,敷衍了事。

更令人无奈的是,双人维保本应是行业标配,但现实中却成了“奢侈品”。即便是电梯行业巨头,也难以做到全面落实,更不用提资源有限的第三方维保公司。如今,单人维保已成为行业常态,而维保工具也从传统的螺丝刀和万用表,变成了智能手机——维保工人被迫成为“摄影、摄像大师”。

电梯维保行业的低价恶性竞争,是导致这一现状的根源之一。为了压低成本,许多公司不得不压缩维保时间,以修代保的现象屡见不鲜。与此同时,维保工人工资待遇长期偏低,工作强度却不断攀升,进一步加剧了行业人才流失。

面对这些问题,我们不应仅仅聚焦于形式主义的监管手段,而应深入反思:如何规范电梯维保价格?如何提高维保工人工资待遇?如何落实电梯使用单位的首负责任制?这些才是行业亟待解决的核心问题。

电梯维保的本质是保障安全,而非追求表面的“合规”。若不从根本上解决行业结构性矛盾,再多的打卡拍照、人脸识别,也难以弥补实际维保工作的缺失。是时候重新审视电梯维保行业的运行逻辑了。

客服热线

客服热线